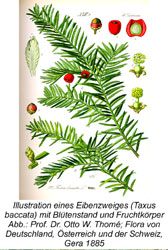

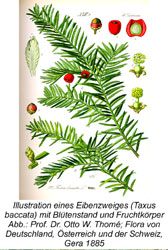

Wenn man sich eine Eibe (lat.: Taxus baccata L.), mit

ihren satten, tief-grünen Nadeln und den leuchtend roten

Beerenfrüchten betrachtet, geschieht das immer häufiger

nur in Parks und Gärten, dekorativ getrimmt oder ganz

wie die Natur sie wachsen ließ.

Eiben gehören zu den immergrünen Nadelholzgewächsen.

Oftmals findet man sie als sogenannte Komplexstämme -

mehrere miteinander verwachsene Stämme - vor. Die Krone

einstämmiger Eiben ist zumeist breit und kegelförmig,

mit stark verzweigtem Astwerk. Mit zunehmendem Alter

wird die Krone der Eibe rundlich bis kugelförmig. Der

Stamm ist tiefgefurcht, die Rinde ist anfänglich rötlich

und glatt, später entwickelt sich eine schuppige Borke

von graubrauner Farbe. Die gestielten Nadeln, welche

zwischen 15 bis 40 mm lang und 2 bis 3 mm breit sind,

werden auf der Oberseite dunkelgrün und glänzend, auf

der Unterseite graugrün. Die männlichen Exemplare bilden

Staubblüten, die weiblichen Blüten hingegen winzige

kleine Blüten auf der Zweigunterseite aus. Daraus

entwickeln sich die bräunlichen Samen, welche von

saftigem, leuchtend rotem Fruchtfleisch umgeben werden.

Für Vögel und das heimische Wild sind die roten

Beerenfrüchte äußerst schmackhaft, und auf diese Weise

sorgen sie für eine natürliche Verbreitung der holzigen

Samen, denn sie werden unverdaut wieder ausgeschieden.

Nur selten trifft man eine Eibe noch im Harz an. Dann

fragt sich der Betrachter: Wie kommt denn die hierher,

das ist doch sicherlich ein Baum, der irgendwann mal aus

Nordamerika eingeführt wurde? Vielleicht erinnert man

sich auch schwach daran, dass die Eibe im Jahr 1994 der

Baum des Jahres war. Nur wie kann das zusammenpassen?

Die Eibe gehört zu den vom Aussterben bedrohten Arten

und steht in vielen Ländern Europas unter Naturschutz.

Hier in Deutschland ist die Eibe auf der „Roten Liste“

für gefährdete und besonders vom Aussterben bedrohte

Pflanzenarten. Doch das war nicht immer so. Die Eibe

gehörte einst, neben den Laubbäumen und der Tanne, zum

vorherrschenden Baumbestand des Harzes.

Schon im Mittelalter und wohl auch schon davor hatten

die Menschen die Gebrauchseigenschaften dieses zähen

Holzes erkannt. Im 15. und 16. Jahrhundert stieg die

Nachfrage – auch aus dem Ausland – stark an. Die

hervorragenden Eigenschaften des Holzes wurden geschätzt

und besiegelten somit das Ende der Eibenbestände im

Harz. Das Holz der Eibe ist fast harzfrei, sehr

elastisch und zäh, dabei doch sehr dicht und schwer;

diese Eigenschaften sind dem sehr langsamen Wachstum

geschuldet. Auch sehr alte Eiben werden selten größer

als 20 Meter.

Diese Holzeigenschaften prädestinierten Eibenholz für

den Bau von Bögen und Armbrüsten. Im Mittelalter begann

somit, forciert vom Waffenbau, ein regelrechter Raubbau,

bis die Eibe nahezu vollständig aus den Wäldern des

Harzes verschwand. Historische Informationen aus dem

Harz sind dünn gesät. Dennoch gibt es Belege dafür: So

exportierte Nürnberg im Jahre 1560 die gewaltige Menge

von 36.000 Bogen in den „Westen“. Laut einer Nürnberger

Rechnung aus dem Jahre 1589 exportierte eine

Holzhandlung permanent große Mengen an Eibenholz auf

Flößen und Wagen nach Köln, Prag, Wien, Leipzig,

Augsburg, sogar bis nach England, Frankreich und

Italien. Frankfurt war in dieser Zeit eine Hochburg der

Waffenschmieden und Armbrustschnitzer, so gingen in

jenem Jahr allein 12.000 Eibenstämme nach Frankfurt.

Ein altes Gedicht mit

unbekanntem Autor besagt:

„Wir sind die letzten des Riesengeschlechts,

die Brüder sanken und starben.

Wir tragen die Spuren des Wettergefechts,

frisch blutende Wunden und Narben.“

Heute findet man in ganz Deutschland nur noch vier

mehr oder weniger große Eibenbestände, der Eibenbestand

im Bodetal ist einer davon.

Entlang des Bodetals, zwischen Thale und Treseburg,

findet man noch heute zahlreiche Eiben vor, manche in

größeren Gruppen, manche inmitten anderer Bäume und

manche alleinstehend, hoch oben in den zerklüfteten

Felsen. Viele von ihnen haben es bereits auf ein

beachtliches Alter von mehreren hundert bis zu tausend

Jahren gebracht. Doch ansehen kann man es ihnen kaum, da

sie ja durch das langsame Wachstum nicht riesig groß und

nicht von erheblichem Umfang sind.

Die Königin der Harz-Eiben, die sogenannte

Humboldt-Eibe, von den Einheimischen auch die

Tausendjährige genannt, ist in einem gut versteckten

Seitental zu finden, dessen Name hier nicht genannt sein

soll. Dieses Tal ist ein Naturschutzgebiet, in dessen

Schutz die Humboldt-Eibe steht.

Den Naturschützern in Thale und im gesamten Harz ist

sehr daran gelegen, dass keine Touristenströme durch

dieses Tal kommen und somit das Naturschutzgebiet, als

auch die Humboldt-Eibe, gefährden. Ihre üppigen und

stark verschlungenen Wurzeln ranken sich über den

felsigen Boden. Im Inneren ist die Eibe hohl, so dass

man sich getrost hineinstellen könnte. Der Stamm selbst

ist nur noch ein schmaler Ring. Die Öffnung verjüngt

sich spitz noch oben und trotz des beträchtlichen Alters

ist von Fäulnis keine Spur. Die Humboldt-Eibe verdankt

ihren Namen, wie zu vermuten ist, dem Naturforscher

Alexander von Humboldt (1769 - 1859). Denn dieser war

Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, der Erste,

der diese Eibe beschrieb und ihr Alter schätzte.

Wohlgemerkt: Es war zu jener Zeit noch keine Wanderung

durch das Bodetal auf gut ausgebauten Wegen möglich. Die

Wanderung zur Eibe – die später Humboldt-Eibe heißen

sollte – war sehr beschwerlich. Humboldts Schätzung

belief sich bei der Eibe auf ein Alter von etwa 4.000

Jahren.

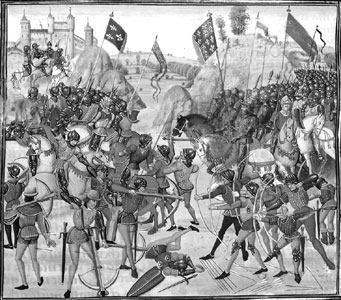

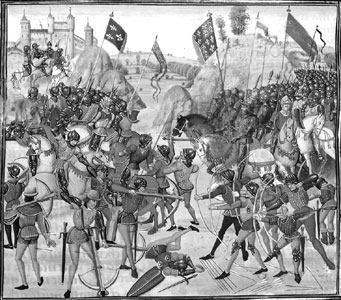

Schlacht von Crécy des Hundertjährigen Krieges zwischen

Engländern und Franzosen,

rechts Langbogenschützen

Maler: Jean Froissart (1337 - 1405)

Französische Nationalbibliothek FR 2643, fol. 165v

Heute weiß man, dank dendrochronologischer

Schätzungen, dass die Eibe ein ungefähres Alter von

2.000 bis 2.500 Jahren hat. Eine genauere Datierung

ihres Alters wäre nur durch eine intensive

dendrochronolo-gische Untersuchung möglich, die eine

Probenentnahme voraussetzen würde. Doch die

Naturschützer möchten zu Recht darauf verzichten.

Dennoch ist die Humboldt-Eibe vermutlich einer der

ältesten Bäume in Deutschland.

Umso erfreulicher ist, dass die Eiben im Bodetal und

in dessen Umgebung in naher Zukunft ihre Renaissance

erleben sollen. Der Thalenser Forst arbeitet mit großer

Zuversicht seit einiger Zeit an einem „Eibenprojekt“.

Ziel dieses Projektes ist es, die Eiben wieder vermehrt

im Harz anzusiedeln. Dazu werden den heimischen Eiben

Samen entnommen, junge Eiben gezogen und mit ihnen

aufgeforstet. Außerdem gewinnt die Eibe in der Medizin

immer mehr an Bedeutung. Bezeichnete sie der römische

Fachschriftsteller Plinius noch als Baum des Todes, so

gewinnt man heute das Krebsmittel „Taxol“ aus ihrer

Rinde.

Eiben im Bodetal - Humboldt-Eibe, Fotos K. Brinkmann

Doch bis die Menschen hier im Harz wieder durch

Eiben-Wälder streifen können, werden noch viele hundert

Jahre vergehen.

zurück

Copyright der Fotos: B. Sternal, Archiv,

Copyright des Textes: "Der Harz – Faszination Natur" von

Bernd Sternal

|

Der

Harz - Faszination Natur Der

Harz - Faszination Natur

von Bernd Sternal |

|

Wir treten

für den Schutz von Eisbären, Tigern, Löwen

und anderen Raubtieren ein, den Wolf in

Deutschland lehnen wir jedoch zum Großteil

ab und auch der teilweise wieder

angesiedelte Luchs ist vielen suspekt. Wir

schützen Tiere und Pflanzen, wobei der

Schwerpunkt auf niedlichen und

ungefährlichen Tieren liegt, bei Pflanzen

müssen diese möglichst ansehnlich sein,

hübsch blühen oder wohlschmecken.

Borkenkäfer, Fliegen, Wespen, Weg- und

Gartenameisen, Motten, Asseln und vieles

mehr haben hingegen keine Lobby, dennoch

sind sie alle Bestandteile unserer Natur.

Wir unterscheiden in Neobiota und

einheimischer Flora und Fauna. Unter

ersterem versteht man Arten von Tieren und

Pflanzen, die erst nach dem 15. Jahrhundert

hier eingeführt oder eingewandert sind. Dazu

zählen beispielsweise bei den Tieren:

Waschbären, Marderhunde, Nerze, Nutrias,

Mufflon oder Streifenhörnchen. Bei den

Pflanzen ist der Riesenbärenklau derzeit in

aller Munde, es gibt jedoch weitere

unzählige Arten. In Deutschland kommen

mindestens 1.100 gebietsfremde Tierarten

vor. Davon gelten allerdings nur etwa 260

Arten als etabliert, darunter 30

Wirbeltierarten.

Übrigens: Auch die Kartoffel, die Tomate,

der Paprika und die Gurke sind Neophyten,

also nicht heimische Arten.

Wir beginnen dann Arten in nützliche und

schädliche zu unterscheiden. Dabei nehmen

wir wenig Rücksicht auf die Rolle der

jeweiligen Art in den Ökosystemen, oftmals

kennen wir diese auch gar nicht. Wir führen

Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt ein

und sind dann verwundert, wenn die eine oder

andere Art außer Kontrolle des Menschen

gerät und sich unkontrolliert vermehrt. Den

Rest, in Bezug auf neobiotische Pflanzen,

Tiere und Pilze, erledigt die

Globalisierung.

Auch unsere Landschaft verändern wir

fortwährend. Was durch geologische Prozesse

in vielen Millionen Jahren entstanden ist,

weckt seit einigen Jahrhunderten das

zunehmende Interesse des Menschen. Wir

betreiben Bergbau - unterirdisch und in

Tagebauten -, wir fördern Erdöl und Erdgas

aus den Tiefen unseres Planeten, wir bauen

Sand, Kies, Kalk, allerlei Gestein und

vieles mehr ab.

Zwar versuchen wir mittlerweile den Abbau

fossiler Brennstoffe zu begrenzen und einen

Ausstieg vorzubereiten, jedoch ist die

Bauindustrie unersättlich. Unsere Städte,

Dörfer, Verkehrswege und Firmenanlagen

fordern ihren Tribut. Jedoch muss der

Großteil der Welt erst noch Straßen und

feste Gebäude erbauen. Wollen wir das diesen

Menschen versagen?

Im Buch finden Sie 71 farbige und 27

schwarz-weiße Fotos sowie mit 16 farbige und

37 schwarz-weiße Abbildungen zu den

einzelnen Themen. |

|

oder bestellen bei Amazon |

|

|

|